Er ist der lebendigste Friedhof, den ich kenne. Nicht wegen all der Menschen auf Kurzbesuch, sondern wegen all der Katzen, die sich in der opulenten Totenstadt ungestört ihrem kätzischen Dolce Vita hingeben: auf Samtpfoten schreitend, elegant lustwandelnd, entspannt dösend, sich hingebungsvoll putzend, sich treffend, sich liebend.

Die Katzen und die Toten scheinen sich hier bestens zu verstehen. Vielleicht plaudern sie sogar – von uns lebenden Menschen unbemerkt – über die Vergänglichkeit, über den Unterschied zwischen einem einzigen und sieben Leben, über gutes und schlechtes Essen, über ihre Vorfahren, über Totenkulte, über Kinder und Enkel.

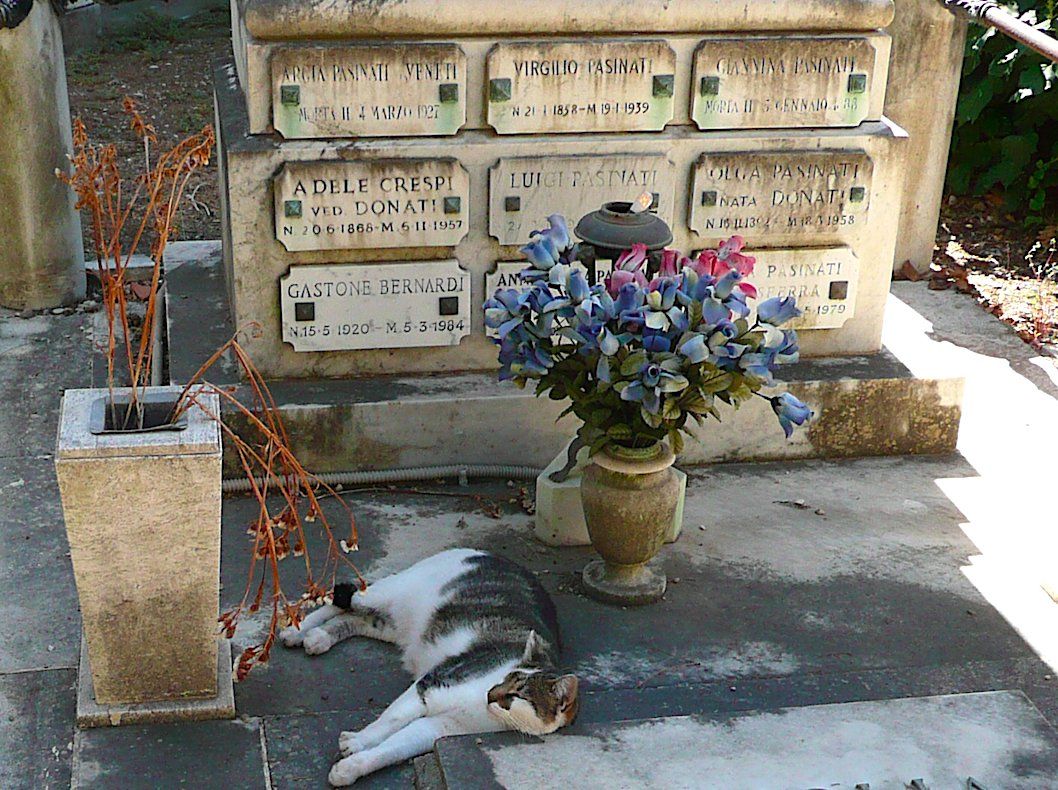

Zwischen Prachtmonumenten für die Ewigkeit, Sarkophagen, melancholischen Statuen und verhuscht überwuchertem Marmor gleichen die Katzen mehr geheimnis-bewahrenden Grabwächtern denn freiheitsliebenden Streunern an einem Rückzugsort. Hoheitsvoll und Ehrfurcht gebietend, zeigen sie sich als souveräne Herrscherinnen über ein menschliches Totenreich. Man beleidigt ihre Würde, wenn man sie mit einem lockenden „Miez, Miez“ anspricht. Sie verweigern ihre Aufmerksamkeit, wenn man sie in der Katzenbabysprache anmauzt. Auf jeden Fall kam es mir so vor. Denn genau das habe ich getan und wurde dabei kaum eines Blickes gewürdigt. Allenfalls traf mich ein höchst divenhafter Seitenblick. Mit genau der wohldosierten distanzierten Herablassung, die es braucht, um sich selbst peinlich zu sein.

Antworten aus der Stille.

Die Katzen von Rom sprachen zwar nicht mit mir, doch sie schienen mir deutlich zu sagen: „Wer die Würde der Katze missachtet, der entwürdigt auch sich selbst.“ Ich finde, dass die Katzengöttin Bastet stolz auf ihre kultivierten Friedhofswächter sein kann. Ich glaube, dass es sie mehr erfreuen würde, wie sie ihr hier tagtäglich huldigen: souverän dem Sein und Werden verbunden, auf Du und Du mit dem Vergehen und sich im ewigen Kreislauf allen Lebens genüsslich recken und strecken.

Copyright Text und Fotos: Petra Clamer